肝臓の数値が高い方

この成分を摂れば肝臓は回復する

都内のとあるドラッグストアに勤務している、薬剤師の鈴木です。

私自身も肝臓の数値が悪くなってしまい、処方薬ではなく副作用の心配が少ないサプリで数値が下がればと考え、サプリを吟味しました。

私の知識で納得できるサプリを見つけ、今は数値が安定しています。私が飲んでいるサプリは店舗でも入手できず、あまり知られていないため紹介しようと考えました。

どんな成分の配合されているサプリを飲んだら数値は回復するのか?どんな物を食べたら良いのか?をご説明します。

下の方に効果的な成分とそれぞれのサプリの成分含有量をランキング形式の表にしましたので参考にされてください。

- お酒を飲む人はN-アセチルシステインを摂る必要がある

- ウコンや肝臓エキスドリンクを飲んでもウコンや肝臓エキスドリンクが二日酔いにあまり効かない

- 肝臓に良い成分について、臨床実験などのデーター

- 肝臓の数値の見方

- 肝臓の3つの重要な働き

などについてもご説明しています。

肝臓機能回復に良い成分

肝臓の機能を回復させるハーブや成分は以下です。

ビタミンB群、N-アセチルシステイン、ミルクシスル、ウコン、コリン、セレン、アーティチョーク、イエロードック根、タウリン、オルニチン、スルフォラファン

これらは肝臓の機能をアップさせることが様々な臨床実験で証明されています。

この中で特に注目していただきたいのが、日本では一般に販売されていない「N-アセチルシステイン」という成分です。

アルコールをよく飲む方には是非おすすめしたい成分です。お酒を飲むと時に摂ると、アルコール分解を肝臓に代わって行うため、肝臓への負担が軽減します。二日酔いもしません。

ウコンやシジミエキス、肝臓エキスのドリンクを飲んだのに二日酔いしている方も多いと思います。そんな方に特におすすめの成分です。

「なぜN-アセチルシステイン飲むと二日酔いしないのか?」、「なぜウコンやシジミでは二日酔いは100%防止できないのか?」

その根拠と理由を説明しています。参考にしてください。

肝臓サプリメント50種を分析調査

肝臓機能を回復させる成分を多く含んだサプリメントをランキングします。

肝臓に良い成分でも特に摂取すべき成分があります。多くの臨床実験で効果が実証されているのは、N-アセチルシステイン、ミルクシスル、コリンです。

その次におすすめできる成分は、先ほどリストアップしたビタミンB群、ウコン、セレン、アーティチョーク、イエロードック根、タウリン、オルニチン、スルフォラファンです。

おすすめ上位10銘柄

(残りの40銘柄の調査結果は表の下のリンクをクリックしてください)

この表は横にスクロールできます

| 順位 | 商品名/会社 | N-アセチルシステイン | ミルクシスル (マリアザミ) | コリン | ウコン(クルクミン) | ビタミンB群 | セレン | アーティチョーク | イエロードック | スルフォラファン | タウリン | オルニチン | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ドクターズチョイスレバーサポートEX |  | 400mg | 350mg | 50mg | 50mg | 15mg | 100mg | 75mg | 25mg | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 大塚製薬 |  | 0 | 280mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 肝臓エキス+オルニチン |  | 0 | 0 | 0 | 210mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30mg |

| 4 | レバ・ケア |  | 0 | 不明 | 0 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |

| 5 | レバリア |  | 0 | 不明 | 0 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |

| 6 | DearEat |  | 0 | 600mg | 0 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |

| 7 | DHCもりもり |  | 0 | 80mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200mg |

| 8 | 明治薬品 濃縮秋ウコン |  | 0 | 0 | 0 | 310mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | ウコンの力 レバープラス |  | 0 | 0 | 0 | 150mg | 0.4mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | 肝心養 |  | 0 | 0 | 0 | 101.7mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534mg |

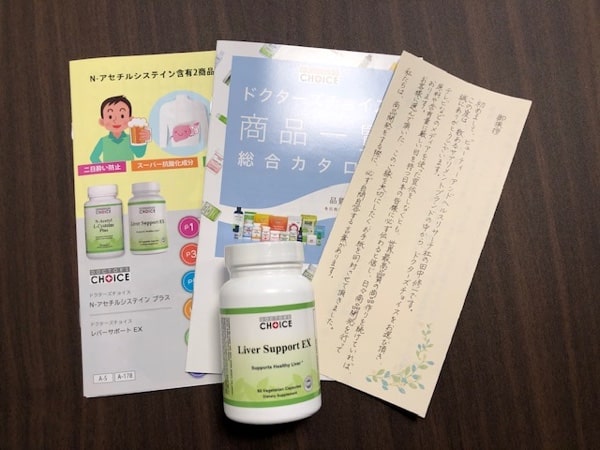

1位のドクターズチョイスレバーサポートEXは、私が飲んでいるサプリです。

N-アセチルシステインは先ほどご説明したように日本では一般にまだ販売されていません。ドラッグストアなどでは入手できません。ネットで注文すると5日ほどで届きます。

なぜ私がこのサプリを飲み始めようと思ったのかをお話ししておきたいと思います。

肝臓の数値が悪くなり、体重も増加しはじめ、このままでは肝機能障害を起こしてしまうと思ったからです。もちろん食生活や運動もはじめました。

肝臓が悪くなると基礎代謝が落ち、私の家系的に心配な糖尿病のリスクも増えてきます。ベストと考えたレバーサポートを試してみることにしました。

サプリの中にはケミカルなものなどあります。ケミカルな成分や処方箋薬は、肝臓は分解しようとするため、逆に負担をかけてしまいます。レバーサポートは、ハーブ系の成分がほとんどなので肝臓に負担をかけません。

このメーカーには、「90日間全額返金保証」の制度があります。なんとか肝臓の数値を下げたいと思っている方には、気軽に試してほしいと思います。

「肝臓の数値が良くならなかった」と伝えるだけです。

肝機能改善に役立つ食材

イカ、貝類、魚

肝臓の細胞の回復を促進する成分タウリンが、イカ、貝類、魚に豊富に含まれています。

ささみ、魚、大豆

肝臓を修復する材料になる、良質なアミノ酸とタンパク質を摂れます。

青魚、くるみ、えごま油

青魚、くるみ、えごま油には、肝臓の負担になるコレステロールを排出させる「オメガ3脂肪酸」が豊富に含まれています。このオメガ3脂肪酸は限られた食材にしか豊富には含まれず、常に不足しがちな栄養成分ですので、意識して摂取してみてください。

ブロッコリースプラウト、アーモンド

肝臓の機能を回復させるスルフォラファンが多く含まれています。

シジミ

肝臓の栄養素になるオルニチンというアミノ酸が多く含まれますが、食べ物だけで摂取しようととすると、たくさんの量の食品を食べることになります。

栄養素とともに、食品に含まれる糖質や塩分も同時に過剰摂取してしまい体重増加など体調管理に影響を及ぼす可能性もありますので注意して下さい。

目的の栄養素だけを摂れるサプリメントの摂取をおすすめします。

ここからは臨床実験データーなどさらに詳しい説明になります。

飲酒とN-アセチルシステイン

アルコールを飲むと肝臓はアルコールを分解します。アルコールが分解される過程で「アセトアルデヒド」という毒性が発生します。

肝臓は、この「アセトアルデヒド」を再度分解します。翌朝までに「アセトアルデヒド」が分解しきれず、アセトアルデヒドが体内に残っている状態が「二日酔い」です。

つまりアセトアルデヒドを完全に分解できれば、二日酔いにはならないのです。

N-アセチルシステインはアセトアルデヒドを直接分解することがアメリカ国立生物工学情報センターの研究で明らかになりました。肝臓はアルコールだけ分解し、後はN-アセチルシステインに任せれば良いのです。

お酒を飲む人は、N-アセチルシステインを摂ることをおすすめします。

参考

N-アセチルシステインを摂るメリット

N-アセチルシステインは、体内で「グルタチオン」という成分に変化します。「グルタチオン」は、アンチエイジング(老化防止)・美白・美肌・肌荒れ改善などの美容効果に加え、疲労回復・免疫力向上・解毒作用(二日酔い)などの健康増進に関する効果で注目されており、今では、点滴療法などでも用いられています。

アルコール飲む人は老化が早いともいわれています。アンチエイジングとしても、N-アセチルシステイン入りの肝臓対策サプリはおすすめです。

ウコンや肝臓エキスドリンクが二日酔いにあまり効かないのは

二日酔い対策としてよく飲まれるのがウコンの成分の入ったドリンクです。

ところが、お酒に関する著書を発行されている専門医の方も、「ウコンの効用については、はっきりしていません。専門医としては、そんなに効かないのではないかと思っています」と、発言されています。

ウコンやシジミはあくまで肝臓への栄養素です。またウコンは炎症を抑える効果が認められているので傷んだ肝臓を回復させる効果は期待できます。

しかし、アルコール分解との直接の因果関係はありません。

参考

肝臓に良い成分について、臨床実験などのデーター

臨床実験で、効果が証明されている成分

特に、ミルクシスル、N-アセチルシステイン、コリンなどは、その効果が臨床実験で証明されていますので、臨床実験のまとめをご紹介します。

ミルクシスル摂取によるAST・ALT・γ-GTPの数値の変化に関する臨床実験

【対象】非アルコール性脂肪肝の患者72名(男性40名、女性32名、平均44歳)

【実験内容】6か月に渡り、1日約290mgのミルクシスルが配合されたサプリメントを摂取し、AST・ALT・γ-GTPの数値の変化を観察。

【実験結果】6か月後、対象者全員のAST・ALT・γ-GTPの数値と、肝腎比(脂肪肝の指標)が有意に低下した。

【原題】Silymarin in non alcoholic fatty liver disease

【対象】薬物誘発性肝障害(DILI)患者190名(男性101名、女性89名、平均年齢60歳)

【実験内容】4か月に渡り、ミルクシスルに含まれる主要活性成分「シリマリン」を摂取し、AST・ALT・γ-GTPの数値の変化を観察。

【実験結果】主に肝毒性の強い鎮痛剤や抗炎症剤を平均2.8年使用していた患者190人のAST・ALT・γ-GTPの数値は、シリマリン投与から2か月後に低下し、4か月後には正常の数値にまで達する患者の割合が大幅に増加した。

【原題】Effect of silymarin on liver health and quality of life. Results of a non-interventional study

ミルクシスルの摂取によって、AST・ALT・γ-GTPの数値が

4か月で改善されることが示されています。

コリン摂取によるAST・ALTの数値の変化に関する臨床実験

【対象】長期間自宅でのTPN患者15名(男性10名、女性5名)

※TPNは「高カロリー輸液」とも呼ばれ、高濃度の栄養輸液を中心静脈から投与し、体に必要な栄養素を補給する方法です。栄養状態の悪い患者さんや、長期間(1週間以上)経口摂取ができない患者さんに用いられます。

【実験内容】長期間自宅でのTPN患者の血漿中フリーコリン濃度が著しく低下すると肝アミノトランスフェラーゼの異常に繋がると仮定し、コリンの摂取によって、肝機能の正常化ができるかを検証。TPN患者15名を以下の2つのグループに分けて、24週間(6か月)の実験を行った。

グループ1(7名):通常のTPNにコリン2,000mgを投与

グループ2(8名):通常のTPNと偽薬(プラセボ)を投与

【実験結果】コリンを投与したグループ1ではAST・ALT・γ-GTPの数値が有意に低下した。

【原題】INTRAVENOUS CHOLINE SUPPLEMENTATION REVERSES TPN·ASSOCIATED LIVER DISEASE. GASTROENTEROLOGY Vol. 118, No, 4

コリンの摂取によって、AST・ALT・γ-GTPの数値が

6か月で改善されることが明らかになりました。

N-アセチルシステイン摂取によるAST・ALTの数値の変化に関する臨床実験

【対象】非アルコール性肝障害患者30名(NAC投与群の平均年齢40.1歳、ビタミンC投与群の平均年齢46歳)

【実験内容】以下の2つのグループに分けて、3か月間のAST・ALTを測定。

グループ1(15名):1日2回、N-アセチルシステインを600mg摂取

グループ2(18名):1日2回、ビタミンCを1000mg摂取

【実験結果】N-アセチルシステインを摂取したグループ1では、AST・ALTの数値が大幅に改善された。ビタミンCを摂取したグループ2では、同じような結果はみられなかった。

| 測定項目 | 実験前1 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |

|---|---|---|---|---|

| AST(U/L) | 53.3 | 48.3 | 37.6 | 37.7 |

| ALT(U/L) | 77.0 | 78.3 | 49.2 | 51.7 |

【原題】N-acetylcysteine improves liver function in patients with non-alcoholic Fatty liver disease

N-アセチルシステインの摂取によって、AST・ALTの数値が

3か月で改善されることが明らかになりました。

肝臓の数値の見方

日本人間ドック学会によると、人間ドック受診者の3人に1人が、肝機能の異常を指摘されています。再検査の報告がきたにも関わらずそのまま放っておくと様々な病気のリスクが考えられます。

<代表的な肝臓の血液検査値の見方>

ALT(GPT)

肝細胞内にある酵素で、肝細胞が壊されると血液中にでてくるため、値が高くなります。高値ですと、肝臓が障害されています。基準範囲4~43IU/L

AST(GOT)

肝細胞内にある酵素で、肝細胞が壊されると血液中にでてくるため、値が高くなります。高値ですと、肝臓が障害されています。基準範囲7~38IU/L

γ-GTP

肝臓内で作られる酵素で、アルコール摂取量が多い時や脂肪肝があるときに高くなります。基準範囲男性~73IU/L、女性~48IU/L

アルブミン

肝臓で作られるたんぱく質で、血液中の蛋白質の半分以上を占め、肝臓だけで作られるたんぱく質です。肝臓の機能が低下すると値が下がってきます。基準範囲3.8~5.1g/dL

総ビリルビン

古くなった赤血球が壊れてできる色素で、肝臓の機能が低下すると値が上がります。基準範囲0.2~1.2mg/dL

数値に異常があった場合に「症状がないから」と放置してしまうと、深刻な病気に進行する可能性があります。肝臓をいたわって、食事や運動、睡眠などの生活習慣を見直し、数値の改善に取り組みましょう。

肝臓の3つの重要な働き

肝臓は、「身体に必要な様々な物質を作る」、「不要・有害な物質を解毒、排泄」するなど、多彩な働きをする1kg以上の人体の中で最も大きな臓器です。様々な役割をこなすことから、人体の化学工場と言われることもあります。

肝臓の役割は、大きく分けて「代謝」・「解毒作用」・「胆汁の生成・分泌」という3つの働きをしています。

代謝

私たち人間は食物からの栄養素をそのまま利用することはできません。肝臓は胃や腸で分解、吸収された栄養素を利用しやすい物質にして貯蔵します。そして必要に応じて、それらを分解してエネルギーなどを作り出します。必要以上のエネルギー(アルコールの飲み過ぎや、糖尿病、肥満など)を摂取すると、肝臓に脂肪が多く蓄積し、肝臓機能の低下の原因にもなります。

肝臓で分解された物質は血液をめぐり、全身の器官や臓器に送り出されます。栄養素をからだが利用しやすい形に分解・合成するはたらきを代謝と呼び、何らかの病気で肝臓の機能が低下するとその働きも低下します。そうすると食事をしても、必要なエネルギーや物質に分解されにくくなり、代謝の異常が現れます。

解毒作用

肝臓は、私たちが摂取した物質(アルコールや薬剤など)や代謝の際に生じた体に有害な物質を、毒性の低い物質に変え、尿や胆汁中に排泄するという解毒作用を持っています。

必要以上にアルコールや薬物を摂取すると肝臓の解毒作用が追い付かず、肝臓に大きな負担をかけてしまいます。

人間にとって有毒な物質であるアンモニアは、腸管内の細菌によって食物中のタンパク質からつくられます。アンモニアは健康な人では、肝臓の働きによって無毒化され、尿と共に体の外に排泄されます。

肝機能が低下すると、血液中にアンモニアが増えてしまい、脳が障害されてしまうことがあります。肝機能の低下によって引き起こされる症状は他にも様々なものがあるため注意が必要です。

胆汁の生成・分泌

「胆汁(たんじゅう)」は、肝臓の中で常に分泌されている物質であり、主に脂肪の乳化とタンパク質を分解しやすくするはたらきがあります。このはたらきによって脂肪は腸から吸収されやすくなります。

また、コレステロールを体外に排出する際にも必要な物質です。胆汁には「胆汁酸」「ビリルビン」「コレステロール」が含まれています。

肝臓に障害が起こり胆汁の流れが悪くなると、血液中にビリルビンという色素が増え、白目や皮膚が黄色くなる黄疸(おうだん)と呼ばれる症状があらわれます。

参考

Boldo(英文)

Burdock Root Detoxes Blood, Lymph System and Skin(英文)

Dandelion(英文)

癌予防のためのセレン補給の効果(英文)

ガルストーンとターメリック(英文)

Picrorhiza kurroa (Kutaki) Royle ex Benth as a hepatoprotective agen(英文)